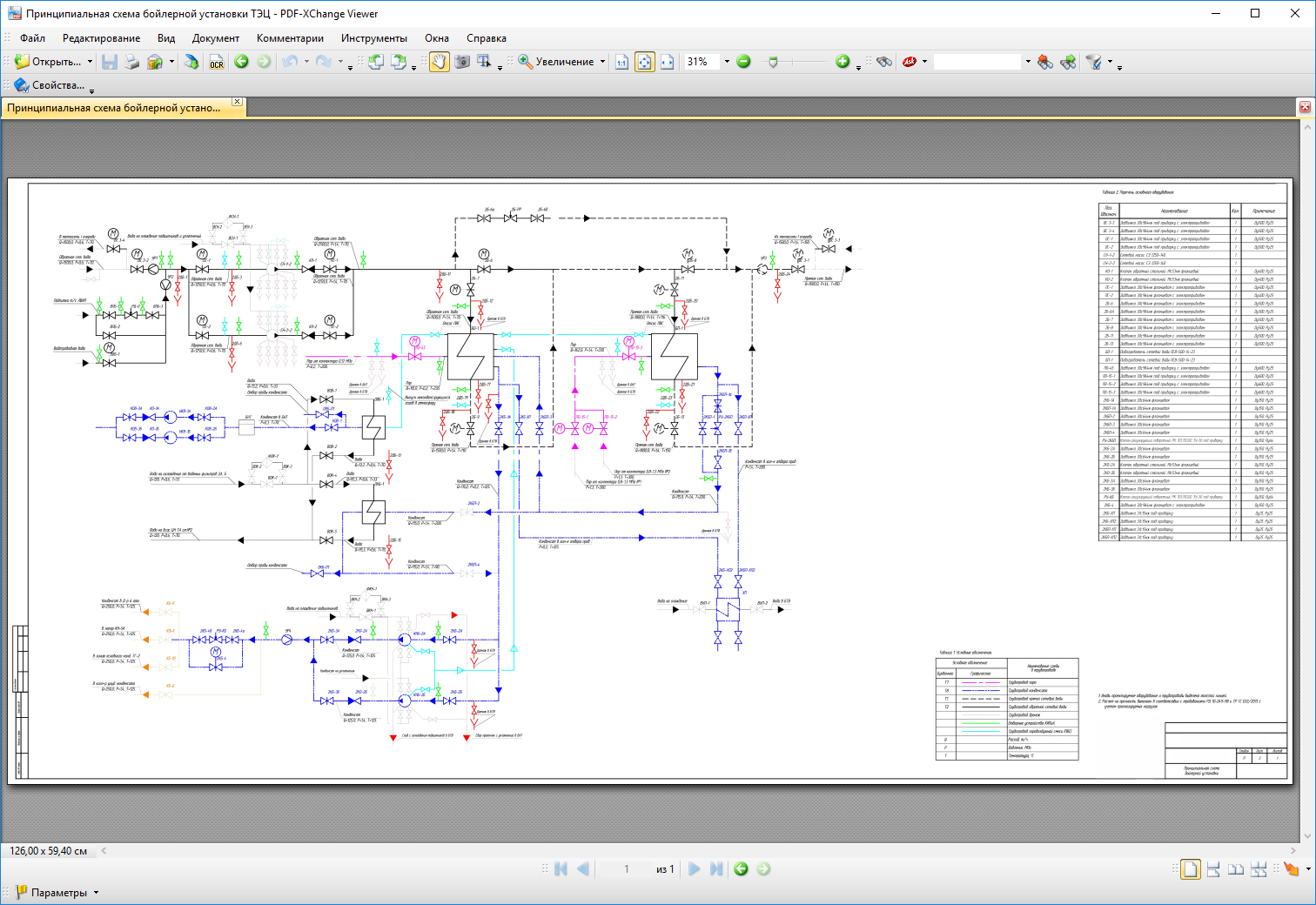

Описание бойлерной установки (БУ) ТЭЦ.

Описание работы бойлерной установки.

Описание процесса подогрева сетевой воды в БУ ТЭЦ.

Теплофикационная установка предназначена для снабжения собственных нужд тепловой энергией в виде горячей воды на отопление и горячего водоснабжения.

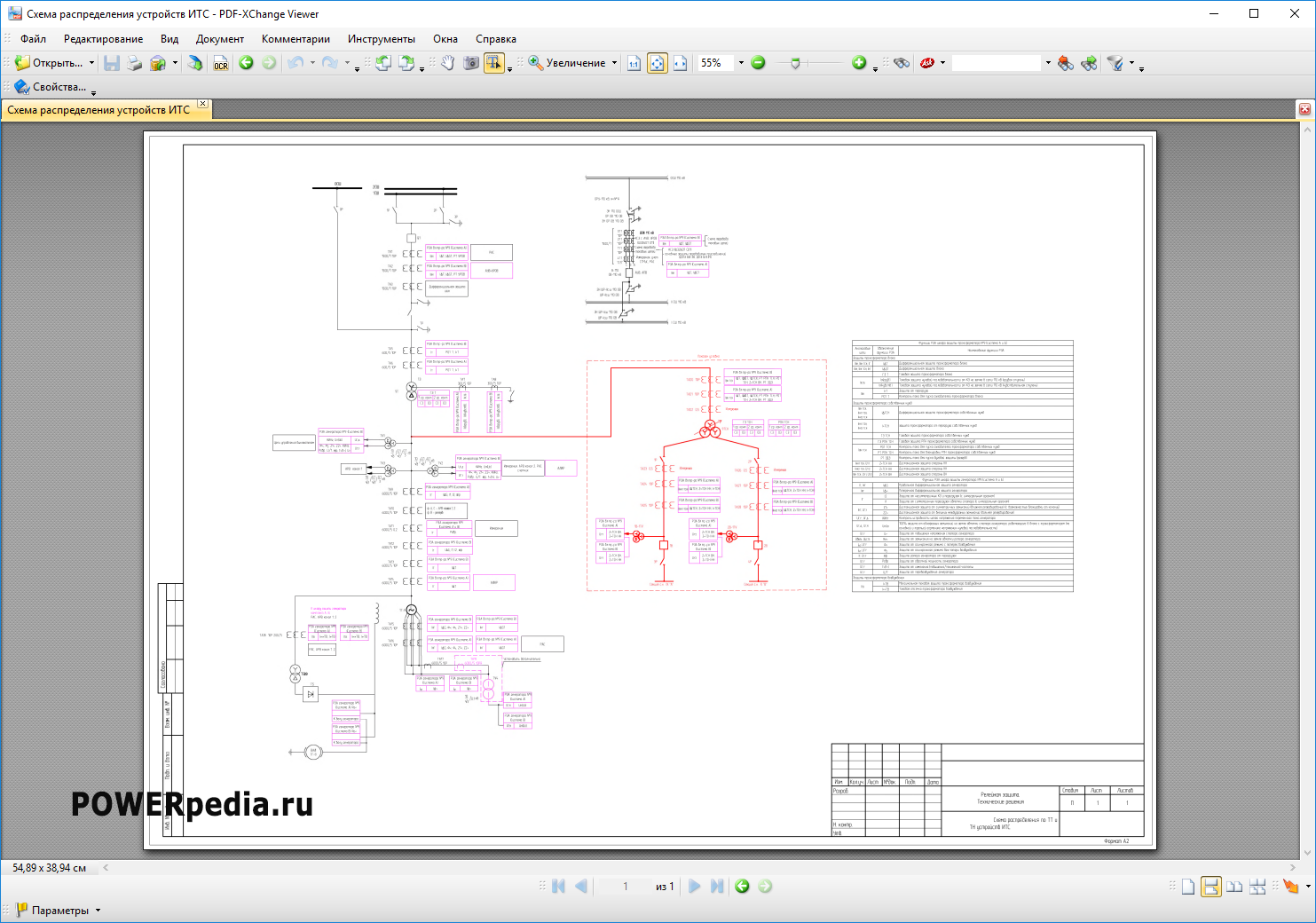

Теплоносителем является сетевая вода. Теплофикационная установка состоит из прямого и обратного трубопроводов теплосети, насосного и теплообменного оборудования с обвязкой, приборами КИП, системой АВР, технологических защит.

Тепловая нагрузка – 60 Гкал/час.

Расчётный расход сетевой воды теплофикационной установки составляет – 1500 м3/час.

Максимальная температура сетевой воды в прямой теплосети – 110°С.

Общая схема теплосети включает в себя:

— сетевые насосы для поддержания давления в прямой теплосети – 2 шт.,

— конденсатные насосы для откачки конденсата с БО-1 и БП-1 – 2 шт;

— подогреватели сетевой воды БО (1 шт.) и БП (1 шт.);

— охладитель конденсата БП-1 водо-водяной — ОКБ-1;

— охладитель выпара БО-1 – ОВБ-1.

Сетевая вода от потребителя по обратному трубопроводу через задвижку ВС3-4 поступает на всас сетевых насосов (СН-1-1, СН-2-2) и далее сетевыми насосами подаётся через основной бойлер БО-1 и БП-1. Температура в прямой теплосети поддерживается и регулируется изменением подачи пара на БО-1, БП-1. Давление сетевой воды поддерживается и регулируется изменением нагрузки на СН. Для циркуляции воды в теплосети без подъёма температуры используется схема помимо БП-1 и БО-1 теплосети через арматуру 2Б-6, 2Б-8.

Регулировка и подержание давления в прямом трубопроводе теплосети осуществляется с помощью напорных задвижек ПС-1 и ПС-2 – при работе СН в режиме от «сети».

Потери по сетевой воде восполняются через узел ВПБ-1, ВПБ-3 и регулятор подпитки РД-П. При неисправности регулятора подпитки или недостаточности расхода через регулятор используется арматура помимо регулятора – ВПБ-2. Подпиточная вода поступает от аккумуляторных баков (АБ-1,2) через ППНТС-1,2,3,4,5 внутристанционной схемы подпитки. Управление регулятора подпитки РД-П с пульта диспетчерской.

Для заполнения теплосети после ремонта, для проведения контрольных опрессовок трубопроводов используется схема подачи водопроводной воды в линию подпитки через арматуру ВВБ-3. Водопроводная вода подаётся от внутристанционного трубопровода водопроводной воды через задвижку ВВМ-3.

Для плавной регулировки температуры в трубопроводах теплосети используется схема перепуска сетевой воды помимо БО-1 и БП-1с арматурой 2Б-6а, 2Б-РР, 2Б-6б. Задвижки при этом 2Б-6а, 2Б-6б открыты. Регулятором 2Б-РР сетевая вода пропускается помимо подогревателей. Управление регулятора 2Б-РР с пульта диспетчерской. Также эта схема задействована при срабатывании технологической защиты при превышении температуры в прямом трубопроводе свыше 110°C.

В качестве греющего пара БО-1 используется пар из коллектора 1,2 ата через арматуру ПО-45 и ПО-54-1 от внутристанционного коллектора 1,2 ата.

В качестве греющего пара для БП-1 используется пар внутристанционных коллекторов 15 ата №1,2 через арматуру ПО15-1, ПО15-2.

Отсос паровоздушной смеси из БП-1 осуществляется в корпус основного бойлера БО-1. Отсос паровоздушной смеси из БО-1 осуществляется в атмосферу и в корпус охладителя выпара ОВБ-1. Охлаждение в ОВБ-1 осуществляется технической водой от водяного фильтра 2А. Сброс воды с охлаждения ОВБ-1 производиться на всас ЦН ТА ст.№2.

Конденсат от выпара из ОВБ-1 сливается в ёмкость БНТ-1 и откачивается насосами НКВ-1А и НКВ-1Б на баки участка ВХР или в цирксистему. Отсос воздуха из КНБ -2А, 2Б осуществляется в корпус основного бойлера БО-1.

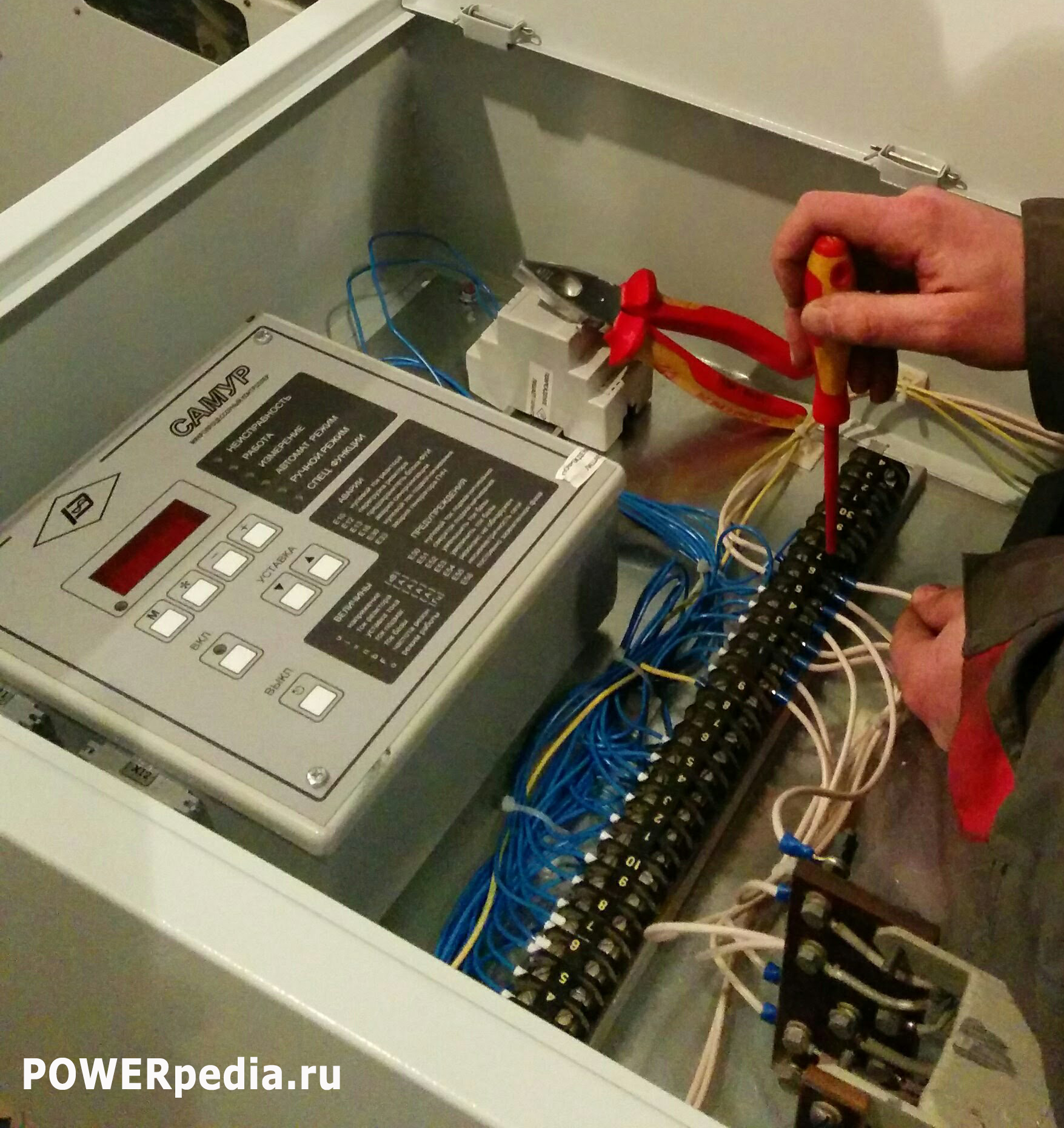

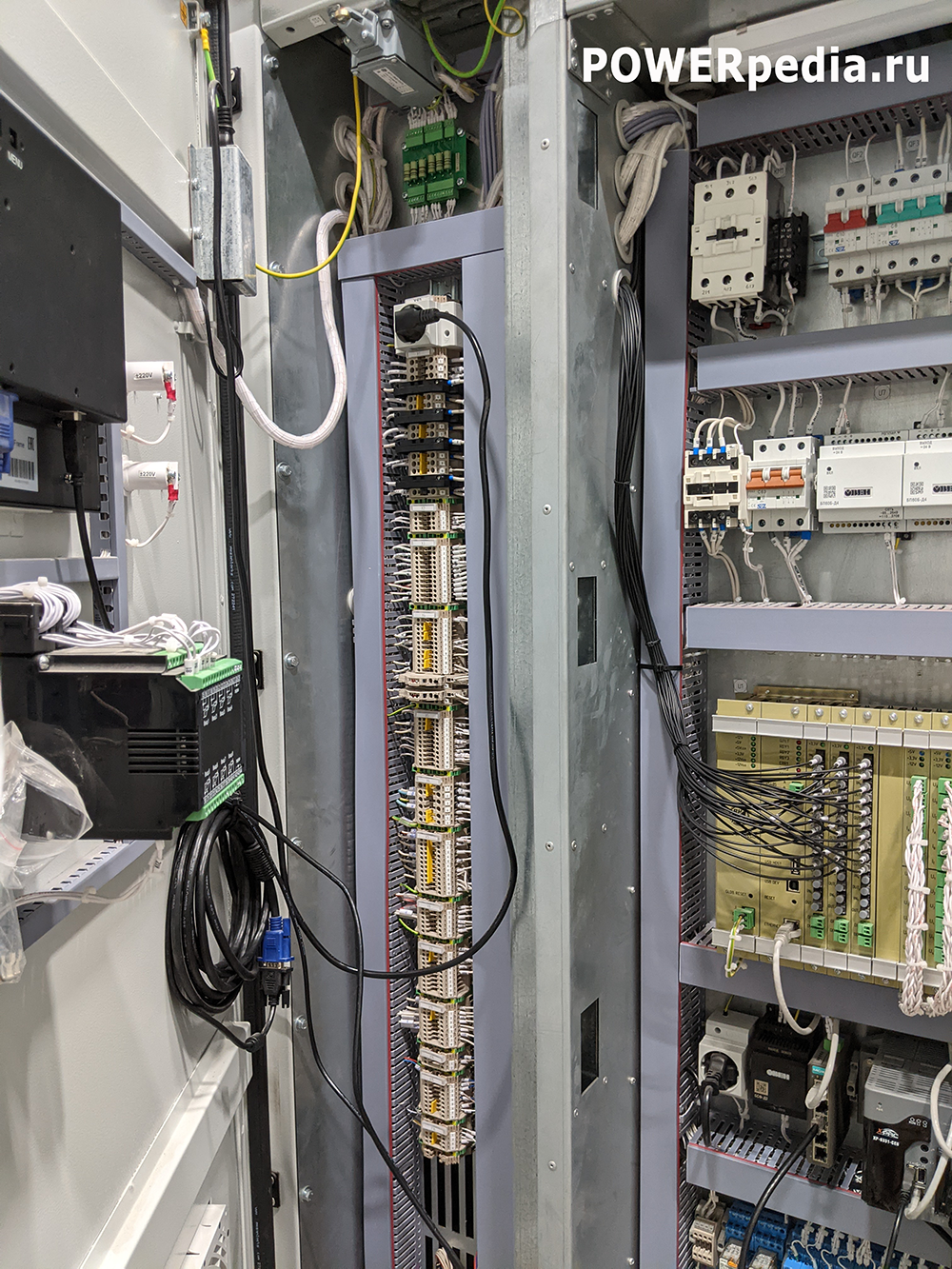

Ключи управления СН, КНБ, арматурой, приборы измерения находятся на пульте диспетчерской.

Более наглядно изучить работу бойлерной установки ТЭЦ можно, используя принципиальную схему БУ ТЭЦ >>>